书法是我童年文化启蒙的一束光,引领兴趣和视觉之美,继而有欣赏和寻悟之美。我学楷书偏爱颜柳,后力行篆隶行书,走过朦胧,关注、探求和思考之心路,蹒跚步履终得乐趣。时过几十年,蓦然回首看书法,寻其字迹和心迹,联想其相关的美学和哲学底蕴,认知渐入沛然。书法艺术有主观和多层次的特征,拓展个人视角,理顺书法脉源,注入当代意识是本文的驱动力。谨以随笔进学润心,思有来处,辩有本意,愿归去走向通透。

一、书法五体登科

书法是汉字线条艺术和实践的专用词,古时作交际符号,抒文韬武略,起始于汉,成为文人雅士的记事载体或逸趣。东汉评论家赵壹钟情于书写审美的视角和非功利性,不忍篆隶的冷落,力弃随波逐流,以名作《非草书》贬语草书的功用,抨击时人痴狂学草书的风气,劝心思于儒家之经典,清书法之源,拾守古遗风,虽不得其志,但其中的人文情怀大有意蕴伏笔,浸润于后世的篆隶草楷行书。书法作为艺术雏形应始于秦代,在魏晋时期以后渐入成熟和发扬光大。放眼两千年,五种字体各有光华灿烂,涵彩其中。

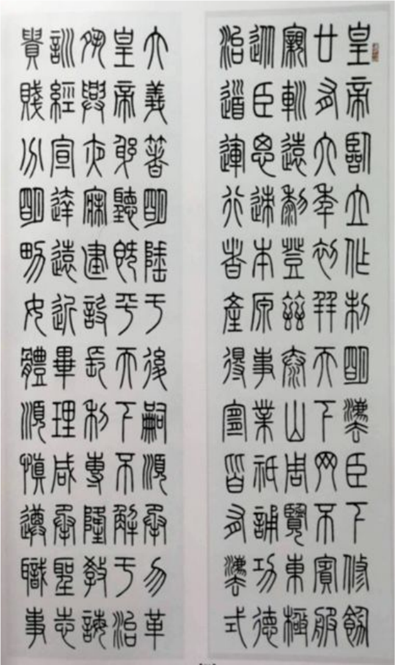

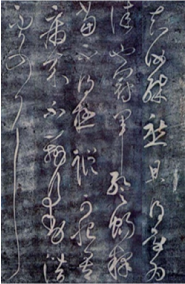

汉字已使用四千年,作为书法源头的甲骨文,最终脱胎成为篆书。秦朝丞相李斯受象形启示,以小篆为最,传世作品“泰山刻石”和“琅琊刻石”惊艳后人,将左右对称,体形瘦长,空距相等的特征表达淋漓尽致。唐代书法理论家张怀瓘奉其为神品,赞其“江海渺漫,山岳峨巍,长风万里,鸾凤于飞”。一种中规中矩的字体形容得如此浪漫,他看尽字的仙骨,体的灵魂。后人以书写的视角而论:“骨风气韵,妙绝方圆”,显得平实而贴切,拉近书者与读者的美学距离。李斯《论用笔》有言:“夫用笔之法,先急回,后疾下,如鹰望鹏逝,信之自然,不得重改。送脚,若游鱼得水。舞笔,如景山兴云。或卷或舒,乍轻乍重,善深思之,理当自见矣”。此论借景言笔法,重气势,意隐天水,笔随心驰,为书者规定下笔手势,为读者展现欣赏格调。数百年后,精于篆隶的蔡邕身为东汉文豪和才女蔡文姬之父,奋笔写下128字的《笔论》,开篇提出“书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之;若迫于事,虽中山兔毫,不能佳也”。“散”为闲散、抒情之意。书写时除杂念,忌搅扰、无逼迫,在纯粹中放纵性情,从澄静中释放意志,蔡邕心先于笔的理念空山有音,层次拔高,警示后人。他的另一重鼎之论《九势》定义“落笔,转笔,藏锋,藏头,护尾,疾势,掠笔,涩势,横鳞”的形体和态势,结论是“得之虽无师授,亦能妙合古人,须翰墨功多,即造妙境耳”。千年前的书法大师玩笔墨于股掌,思想之缜密,辩识之深邃,从象形图案中剥离出文字的功用和奥妙。

图1.李斯《泰山刻石》(局部)

图2.《琅琊刻石》(局部)

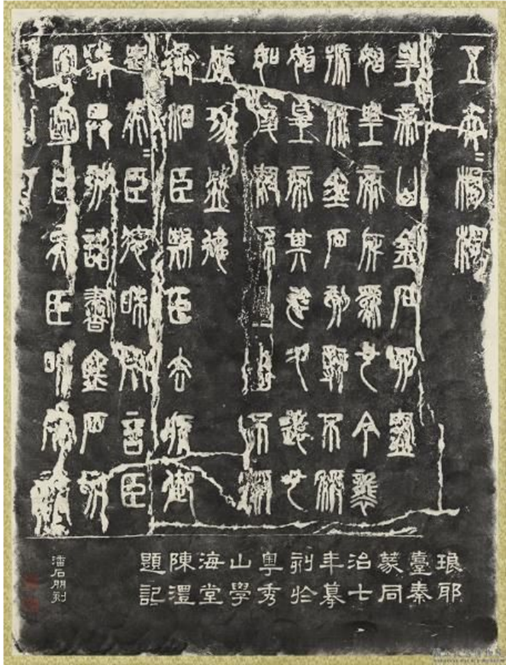

隶书演变于小篆,始于秦汉之间,汉字发展形成第一转折。笔画由圆转变为方正,字形变修长为扁平,上下收紧,左右舒展,运笔由缓慢转变为短速,减免繁琐笔画,允许自由造形,其实用性因当时朝廷官书增多而流行,艺术性因笔速和自变而舒展。秦始皇允许隶书与篆书共存,有摆脱书写重负的心机,官民趋之若鹜的实践得以蔓延,文字生机由此蓬动喷薄,引领由繁至简,由简入艺的方向。隶书名家众多,但传世墨迹稀少。秦隶创始人程邈,仅有史书记载。东汉张芝热衷于隶书草写,有石刻拓影本为证。汉灵帝时期蔡邕的《熹平石经》是经典隶书,以儒家书籍的诗书礼仪刻成46石,共八千余字,历时八年,每石高余3米,宽过1米。立于洛阳太学门前,轰动京城,车马阻塞。其碑文的方正之实,肌肤之丽,无不展示生命之光润。可惜因战乱破坏,只有残石出土,现藏于洛阳和西安博物馆。隶书之丰伟还有为追念东汉大臣及祖先的《张迁碑》,书法价值极高,行文古朴厚重典雅奔放,堪称隶书神品。《曹全碑》记载官家镇压黄巾起义以及其它功业,碑高2.5米,宽1.2米,成于东汉185年,惜碑石在明代末年断裂。它由篆书委婉的弧笔变为险峻的直笔,圆转变为方笔,碑文雅逸秀丽,苍浑奔放。线条的空间运动赋予字体的独立品格和美学特征。隶书宽博的气势和独特的韵味在秦汉时期出道即巅峰,直至清朝也未超越,只及复苏。邓石如用隶法做篆,字体微方,线条厚重,雄浑苍茫,他的隶书从汉碑入手,骨劲貌丰,被称作国之神品。

图3. 蔡邕《熹平石经》(局部)

图4.《张迁碑》(局部)

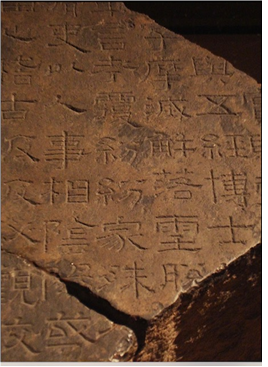

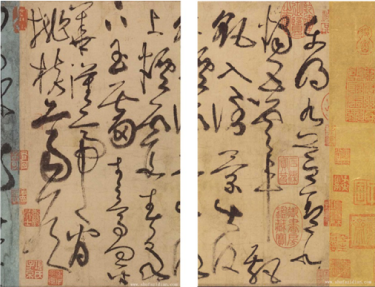

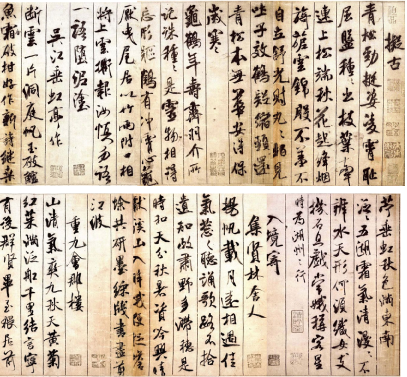

继隶书之后的草书是古今文字的第二转折,书者得以借字表达个性,字形困难而坚涩。章草和今草于公元二世纪相继产生,章草是隶书的衍生,名称可能取于汉章帝,亦或借意于朝廷的章奏,行笔时笔断意连,字字独立不简化,笔画省变,有章可循(张芝);今草(又称小草)是章草的革新,笔画连绵,字的结构相应改变(张芝《冠军帖》,天下第一草书)张怀瓘《书断》论今草:“加其流速,拔茅连茹,上下牵连,或借上字之终,而为下字之始,奇形离合,数意兼包”。今草以动制静开创先例。600年后,酒醉后颠狂书写的今草演变成狂草(亦称大草),代表人物为唐代张旭和怀素,字体结构更加变幻莫测(张旭《草书古诗四帖和怀素〈自叙帖〉》)字意难辩成为常态,狂草的发展脱离实用性,以变幻,气势和流畅成就书法灵动和飘逸的艺术独立性,其节奏感,动态美和精神表现力达到前所未有的高度,这是用笔技法高度纯熟后的极度发挥。看似乱泉飞下的墨迹,却未乱其法度,多数人只能在仰望中带着困惑,只有极高的书法修养者才能听水兼风。

图5.张芝《冠军帖》 (局部)

图6.张旭《古诗四帖》(局部)

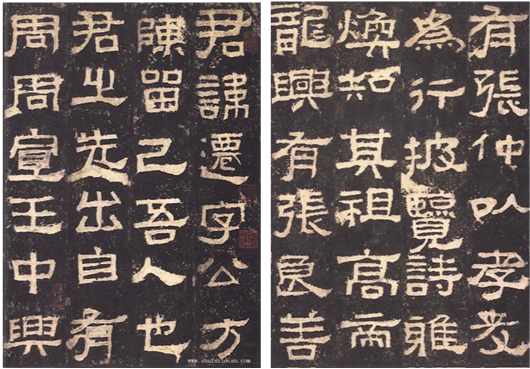

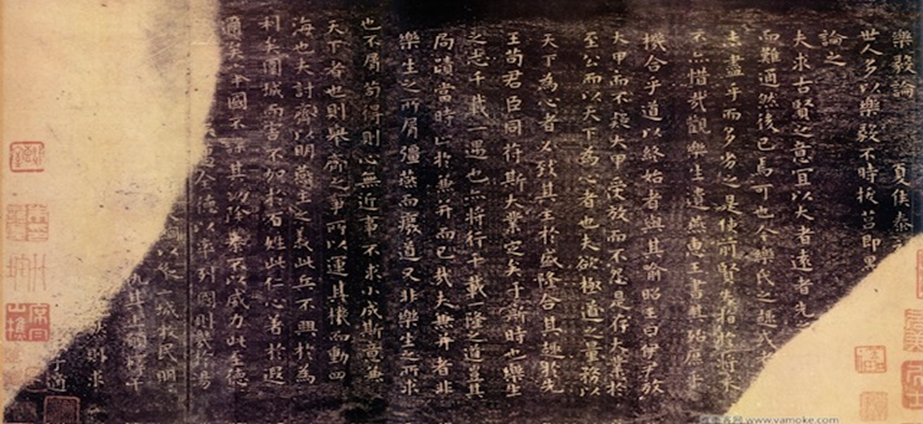

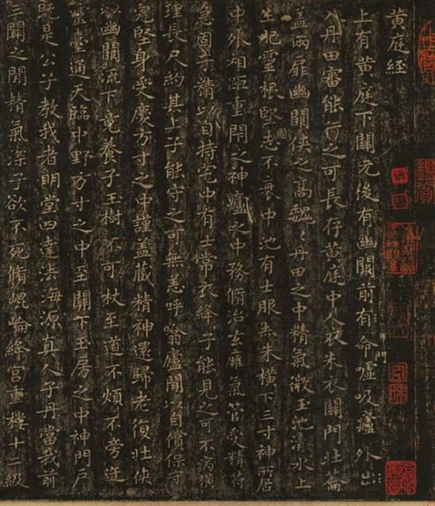

楷书始于汉代,盛行于魏晋,南北朝,隋唐,它是隶书的变体(亦称真书),笔意大为内缩,形体方正,笔画平直成为楷模。在正式场合下用简洁快捷的字为皇政和民俗服务。经魏朝钟繇与东晋王羲之相继定义书写法则后,楷隶至晋朝完全分流,成为两体,以古法为隶,今法为楷。东魏直至后唐楷书成为主流。看钟繇楷书必读《贺捷表》,解读王羲之楷书风格则不能遗漏《乐毅论》和《黄庭经》,从古意拙趣演绎至端庄精致,百年之后的师承之风吹过纵横,成为楷书指向。后代有许多名家乘风欲去,继而开拓楷书的经脉,楷书四大名家各有风骚,初唐欧阳询法度严谨,笔力刚劲;盛唐颜真卿筋势丰满,苍厚率朴;晚唐柳公权风骨凛然,体态劲媚;元朝赵孟頫圆润清秀,秀逸疏朗。四大流派,继承魏碑,跨越七百年,以严格的规矩和繁复的风格呈现极高的艺术价值。此后朝代变迁逾千年,楷书新体不生,只有衍生和糅合,魅力不褪。

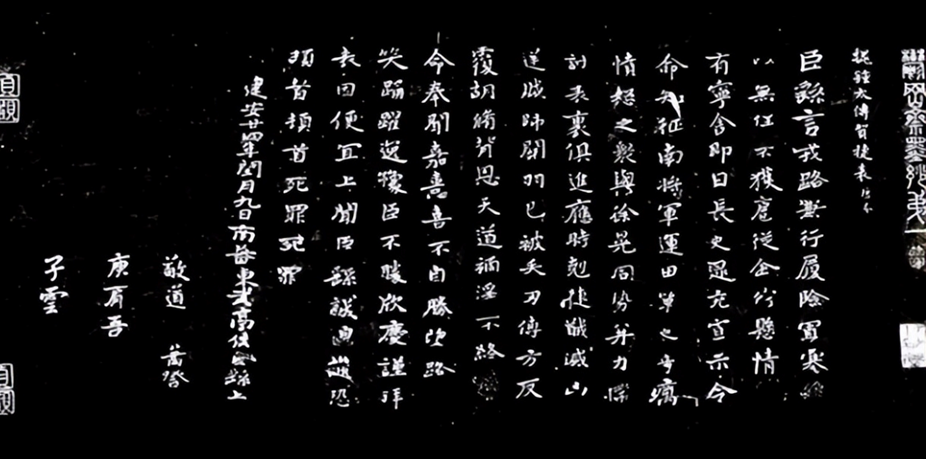

图7.《贺捷表》-钟繇听到关羽兵败的消息后,小楷写给曹操的表奏,字体漂亮,文采精湛。

图8.《乐毅论》-王羲之小楷抄写燕国名将乐毅征讨各国之事(局部)

图9. 《黄庭经》(局部)

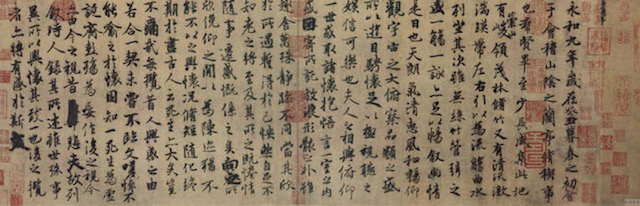

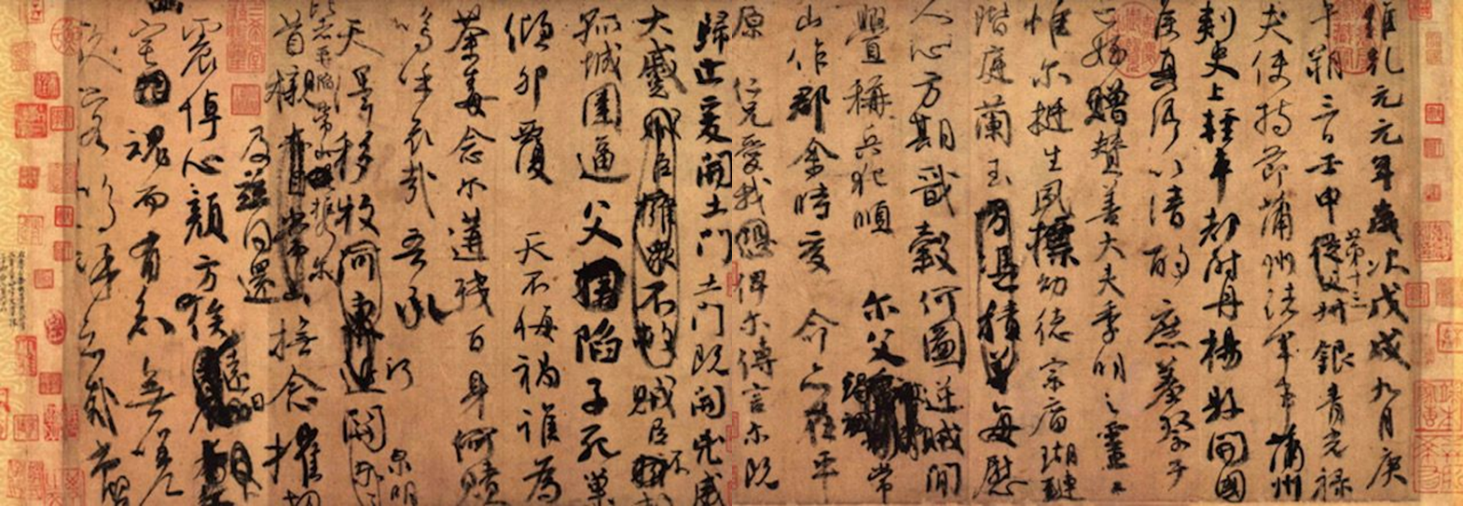

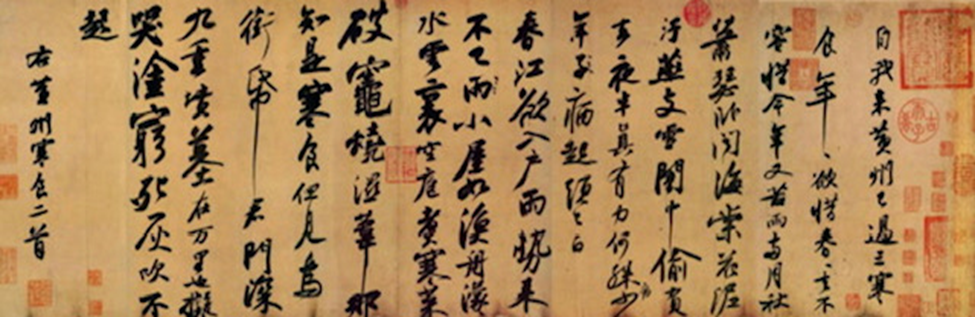

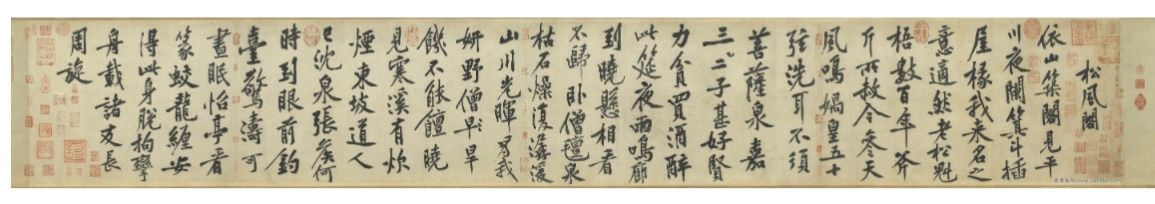

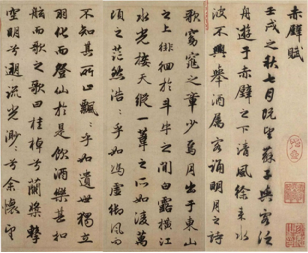

行书携楷书蜕变于隶书,相传始于西汉晚期东汉初期,冠名由唐朝张怀瓘所定,它介于楷书与草书之间,行楷规矩,行草放纵。行书得上述四书体之风华,以流畅形体展现书者的奔放,贯通。因为用笔要素多达十条以上,从起承转合到出神入化,都是心悟的境界。王羲之天下第一行书《兰亭序》,人生寄畅,千古雅兴;颜真卿第二行书《祭侄文稿》,心绪难平,纸湿悲满;苏轼第三行书《黄州寒食诗帖》,雪堂余韻(乾隆语),苍凉多情。此排名出于元朝鲜于枢,后人公认。他是行草名家,独宠王、颜、苏,既高举笔墨之美,又提醒人生喜悲。眼光掠过晋唐行书,再看宋朝四大名家,苏轼不孤独,黄庭坚,米芾,蔡襄相继为伍,明朝书画家盛时泰有最精简评语:苏蕴籍,黄流丽,米俏拔,蔡浑厚。说尽一家之言,引得众生品味。翰墨豪杰的线条之美被抽象文字描述得精而简之,教我如何不想他(们)。赵孟頫是元朝书法的首领,取众书家之长,自成赵体。行书圆活利落,气度婉约,他书写苏轼的《赤壁赋》是代表作,被誉为深得羲之风韵,不可错过。其实元朝另有行书大家(边武,觉隐和赵麟),就书法关注度而言,他们清丽和婉约的字体被笼罩于赵体之下,一声嘶鸣响,群鹤悄声过,短命的朝代有不短命的行书景观。明朝的行书宗师稀少,名家不缺,流派众多。沈周,祝允明,文征明,唐寅行书,自有风格高远,清劲圆厚,骨韻俱善,风流成河。清朝康熙帝偏爱晚明董其昌,亁隆帝则推崇赵孟頫,上有所好,下有所从,帝王对书法的影响以清朝为甚,涌现享誉大江南北的四个名家,翁方纲、刘墉、梁同书、王文治,他们的书风延续董赵。然而论书法技艺和个性,当数王铎,受米芾影响最大,行草首屈一指,浓墨遒劲雄健,却又布局奇巧,大尺幅下尽显奔腾跳跃,他善写立轴,《向蒲分林》值得一看。继张芝之后,王铎被称为天下草圣,只是不戴“第一”之贵冠。傅山嫌赵、董“俗媚”而弃之,倡“宁拙毋巧,宁丑毋媚”,他的行草书直率质朴,以真我为尚,可观摩《五言诗轴》。二十世纪有诸多名家。吴昌硕取多家之长,工篆,行书,艺术风格“出己意,贵有我”,是清末民国时期的旗竿人物。林散之被称为当代草圣,他用笔极其讲究,形如太极拳法,皆因“力量凝蓄于温润之中”。他的墨法(浓,淡,焦,枯,润,渴)成功地运用于书法创作。当代书家若凑满十位,难免政治人物,虽字墨富有个性,却难见楷书功底。书法欣赏的法度依旧,自成风格才能杀出血路。

图10. 王羲之 《兰亭序》

图11. 颜真卿《祭侄文稿》

图12. 苏轼《黃州寒食诗帖》

图13. 米芾《蜀素帖》, 号称天下第八行书(局部)。

图14. 黄庭坚《松凡阁诗帖》,号称天下第九行书。

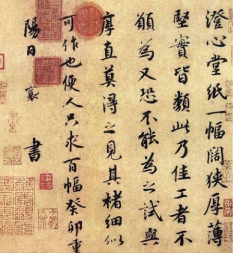

图15. 蔡襄《澄心堂纸帖》

图16. 赵孟頫《赤壁赋》(局部)

二、书法的美学底蕴

书法五体都孕育于秦汉年间,朝代之间相距不很遥远,审美研究贯穿于两千年,当以东汉赵壹为先,明示“书至好丑,在乎在心”,既有仁智互见的主观,又有天赋高低的评判。后人从相同的法度,不同的视角评说,总结理论无数。中国古典书法的美学发端当属蔡邕的《笔论》和《九势》,精述书法的艺术精神和美学特征。东晋王羲之的《书论》首次提出“书须存想,意在笔先”,点击心与笔的互动。唐朝孙过庭的《书谱》被称为光辉夺目的重要篇章,将篆隶草的关系说得辩证且精妙:篆尚婉而通,隶欲精而密,草贵流而畅。《书谱》不仅论字,还讲书者的人性。“质直者则径挺不遒,刚狠者又倔强无润,矜敛者弊于拘束,脱易者失于规矩,温柔者伤于软缓,躁勇者过于剽迫,狐疑者溺于滞涩,迟重者终于蹇钝,轻琐者染于俗吏”。阐述“字如其人”的精辟莫过于此,为辨识性格得失指点迷津。明朝方孝孺认为书法的“意难识而法易知”,意(境)胜于法(度)。晚清曾国藩的书法成就突出,很多条幅端庄大气,赏析得爱,尤其小楷和小行书是整个清朝的典范。他的书写之道是“刚健,婀娜两者缺一不可”,书法的阳刚(着力,雄奇,大气)和阴柔(不着力,淡远,韵胜)之美归于乾坤之源,境界之宽阔很抽象,琢磨不易。

1. 书法的力度美

笔力是书法艺术的基本特征,力透纸背是字的凝重,骨气与神韵是字的外延笔力依托于笔法,方笔或圆笔,笔有中侧逆锋,均受制于特定的字体风格。草书的要诀是:“蓄势发力,高速起笔,加速疾行,墨平纸面”。除篆书以外其它字体的笔力通则是巧于提桉,虚实相间,藏露有致。篆书笔力的特殊性在于用快和慢的行笔和墨色的枯浓显示墨彩力量。笔力有阳刚,迅猛或飘逸,其终极效果是书者与读者的心理共鸣。

2. 书法的线条美

书法是线条的艺术,超乎于几何学的横竖单纯和规整曲线,而笔法是线条的基本元素。在黑白映衬之中方圆互望,疾徐吞吐;在流动不逆过程中节奏波折,笔断意连;在平衡疏密布局中左顾右盼,阴阳呼应。线条初窥为平面,但书者的运笔动作是三维空间构思布局,只是这种展现不易被察觉,需要极其隐晦曲折的想象才能认同。线条的情生势,势生形,是一种螺旋式上升的境界和抽象美。欣赏线条凝重,可关注张迁碑。欲看线条灵动,张芝的章草“一笔书”是好的例证。

3. 书法的构架美

书法结构指作品单字的笔画之间的排列组合和空间分割。平正、匀称、参差、连贯、飞动均为字体构架美的特征。平正是稳定和心情安逸的归宿,匀称是和谐及视觉舒适的需要,参差是虚实和摆布黑白的精巧,连贯是协调和意断意连的隐现,飞动是活泼和飘忽流转的感受。结构之美分散于书法五体特征之中,每种字体各有侧重,留驻于观者的视觉和想象空间。据此,王羲之和颜真卿同样都写有“蘭”字,前者清俊疏朗,后者古雅平和(附图),由构架见风情。从东汉《张迁碑》到唐朝怀素的《自叙帖》,从构架引出的视觉美感犹如走过壮观平川,再见翻腾江海。唐朝杜甫以景形容:挥毫落纸如云烟。清朝蒋士铨以花喻之:秀叶疏花见姿致。

图17. 王羲之(左)和颜真卿(右)写“蘭”

4. 书法的意境美

意境是书者通过书写力度,线条和结构对心志,情感和想象的抽象而自然地表达。欣赏者以自己的理念去感受书者的心理活动。意境是写与看的互动,书法的灵魂。它可概括山水高远或喜怒哀乐。王羲之写《兰亭序》,初始气闲从容,叙述山水之美和聚会的欢乐之情,字形清爽。中段感悟命运有期,生死无常,墨色字形更为随性奔放。后段指点生活迷津,涂改处心情激越,结尾字赋以浓墨,心思浩荡。全文内容有波澜起伏和抑扬顿挫之美,其疏朗的布局,笔法的取势,神韵的传递使后人难以超越,唐孙过庭给予“风规自远”的评价。颜真卿《祭侄文稿》为纪念堂侄被叛军斩首而作。全文234字,笔墨由清淡转浓重,字形由匀称变粗大,时有涂抹和补字,此作不是传统意义上美的书写,悲愤中不藏心,不藏笔。书作墨色有轻重,枯笔有痕迹,在忘情状态下的无意识表现手法置常规书写难事以外,率直无比的意境大有人文情怀。

三、书法是哲学的艺术行为

书法有哲学,它表现1)字对情感的参与;2)情感对字的渗透;3)情感对人的感化;4)人对情感的需求。书写的刚柔相济,浓淡相间,参差错落,黑白空档相辅相成,蕴含值得解读的心理语言,无论书者与观者,形象思维则是情感表达和接受的渠道。再以颜真卿《祭侄文稿》为例,在特定情景下,他放弃意在笔先的书写追求,而是寄情于笔墨的随心游走,全文字体大小和墨色浓淡有明显变化,涂抹甚至漏字,尽失往日的严谨和沉静。但“安禄山之乱”后痛失家族精英,国家栋梁的悲愤使他置常规书写法度而不顾,心情和风格呼之欲出,观者顿悟动容,此作情感浓烈奔放,加上颜公的人品,才华,“天下第二行书”问世,哲学由此苍凉而唯美。书法还能表达对山水景色的感受,字可“险而不怪”(米芾《海岳名言》),“危和安”(孙过庭《书谱》),两种对立元素相遇而安,智慧和技巧可以完美结合,此处不赘。书法就是用线条表现两种对立体,论主观与客观:字以神为精魄方显态度(唐朝李世民),此处态度是字的整体美感。论对立与统一:笔法的长短粗细,刚柔方圆,架构的疏密开合,收放藏露,章法的迟疾虚实,纵横左右。这种对立互不侵扰,实质是造就美的和谐与统一,表现为静中有动,动中有静。王羲之《兰亭序》本身就是哲学思考,事,文,书三位一体,将人生和书法以及情与景的对立和统一表达得淋漓尽致,被奉为天下第一行书,起因于散文美,字体美,情怀美。据此,书法本身就是哲学一说也并不为过,书体篆隶草行楷就是哲学的艺术载体和行为。

四、书法有哲思

老子哲学早于篆问世约600年,“有无相生,长短相形,高下相倾,前后相随”的理念与书法中的虚实,形态,笔势和构架多有吻合之处,两者相互依存,朴素辨证,是书法的基础理论,篆隶草楷行皆是其学说的土壤。书法的独特视觉有崇尚和顺应自然的指向,知白守黑,留疏藏密,求静去烦都是两极的对立统一。东汉蔡邕在《九势》中借用老子的阴阳论,若得之精髓,字就有形有势,人字合一,阴阳之美浸润于书法的气韵之美,书以载道,道润于书。

《雁塔圣教序》是佛学经典,唐太宗李世民撰文,表彰玄奘法师去印度取经并翻译佛经,书作由唐朝禇遂良书写,运笔方圆兼备,逆始逆终。他用清丽刚劲的楷书阐述天地有形,承载生灵,四季无形,化育万物。米芾曾用行书写过《倒念揭帝咒》,用笔正侧,起始厚重,中间稍轻,转折痛快。苏轼多次抄写《金刚经》,笔圆韵美,丰腴饱满。柳公权的《玄秘塔碑》是其书法生涯的重要里程碑,行笔内敛外拓,他用刚劲的笔力传递寺塔内法师灵骨的深邃和隐密,他的圆寂,慧根和决心可以理解为哲学层面的统一。

儒家对书法最大影响是中庸之道:“不偏之谓中,不易之谓庸。中者天下之正道,庸者天下之定理”。书法要符合规范,中锋用笔;风格上要浑然天成,平和中正;写意上要心正笔正,意在笔先。书法被儒家列为“六艺”之一,强调修身为本,德才并重。颜真卿深得儒家之精神,一生忠君爱国,为人刚正,厚重儒雅的颜体楷书和行书是抒发心情的天地,《祭值文稿》笔势波澜,悲愤溢纸;《争坐位帖》痛斥小人,慷慨透墨,无怪乎他的书法成就和气度高坐在庙堂之中。后人评说王羲之《兰亭序》“不激不励”,实属中和之美。山水吟唱,剖析人生,都以中庸为好。儒家对书法的精神要求更严格,富思想内涵之美。

五、书法的心语

寻得书法之踪迹,问过书法之美学,追见书法之哲学,浅耕书法之教义,我究竟悟得何许,情系何方?一篇短文难以穷尽,暂且理出几根线条,催生往后的书法深耕。

(1)书法源于中国文化,博大精深,研习者需经辛勤长久的磨练才得境界。一般的笔墨习字只能称为书写,离书法俱远。“法”字如明镜高悬,先得正冠,才能入镜。蔡邕《九势》中所言的法度:“凡落笔结字,上皆覆下,下以承上,使其形式递相映带,无使势背”。遵循法度,求博求精就是书法殿堂的明镜。法度有宽紧,研习者自律。

(2)书法五体在魏晋隋唐已达巅峰,宋元明清是锦上添花。此后几百年书者的实践和创造虽有超越之心,却难以望其项背。因为创新余地小,凡得风情者就是名家高手。当代的很多名家,多以个性见长。当代的某些书家,风情之弱乱,违背书法的艺术精神。

(3)书法凭借于天赋,又是冶炼性情的极好途径。勤奋,毅力,技巧和品位是走向人生乐趣的要素,也是书法成功的途径。初学的成本很低,研习的路程很长,成就的心思很高,欣赏的门槛很深。喜字有别于善书,后者字有神采,情有胸怀。书者,舒也。

(4)书法的历代名作之伟大,在于书者有心字合一之爽和后人对作品的挖掘和思辩。看到书写的精妙与意境匹配,字体的选择与表现对象吻合,观者得眼波盈秋之美。然而即使是名作,笔意的技巧和表达亦可以商榷和取舍,除非一味地相信“缺陷也是美”。书法欣赏是主观行为,无需随波逐流。

(5)书法要汲取古诗词的营养。诗词的语言意境丰富和精练,读懂有难,用线条表达语境(心境)更难。读得愈多,笔意愈快;读得愈深,笔意愈丰,开卷是字墨的铺垫。一枝笔和一心念使书者陶冶性情,启发情怀,使观者心领神会,汲取文化。如果字悦人间,雅就有一方天地。

我的寻悟是书法世界的一次短途旅行,山外青山有楼,风景这边独好,心中释怀借助于光源,尚且能穿透以偏概全的隐忧,心语的五根线条也成为领略书法深层的始点。心得各味,思有方向,让我心无旁骛地汲取古今书法的营养,心路走宽,手到尽量跟上心到,寻悟逐渐成为思想。寻悟书法的旅途是一种视角,内心满足刚好过半。

注:本文插图全部取自于网络。

Abstract:

The evolution of Chinese calligraphy has been rich in historical and cultural context. The search for enlightenment is a follow-up to appreciation, exploring not only the interaction between visuals and characters, but also the connection between mind and style. More profoundly, it points to aesthetic depth, philosophical rational, and religious significance. This article examines masterpieces by renowned calligraphers of five scripts, elaborating on their transitional process. It also explores the pursuit of inner richness through a fundamental aesthetic aspiration. The first heading reflects the search contents, while the following four headings explore the paths to enlightenment, thereby elevating the realm of calligraphy cognition.

Keywords: Five calligraphy scripts; Aesthetic depth; Philosophical practice; Inspiring deep understandings