植物心语专栏:这是与植物的一场深度对话。在这里,我们将以科学视角解读植物的精妙构造与生存智慧,用艺术眼光发现植物的美学价值与生命哲思。见花见树见自己——愿你在每一次驻足凝视、在每一次亲密触碰间,读懂生命的温柔与坚持,听见自己内心深处的声音。

——专栏主持人 钟留群

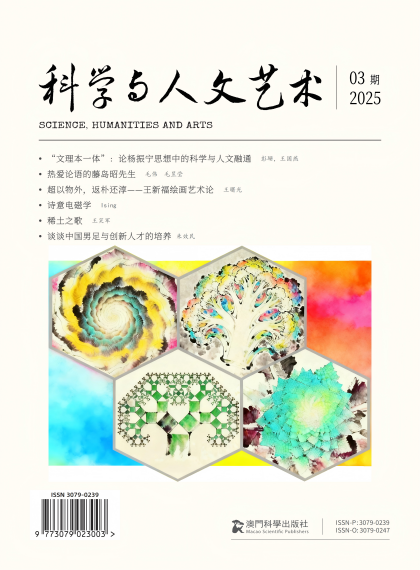

图1. 石榴的植物笔记(钟留群绘)

石榴的老家在伊朗那一带,到了中国,因其内部籽粒众多且紧密相连——“千房同膜,千子如一”,被赋予子孙满堂、家族兴旺的美好寓意,格外喜欢。植物志上石榴的正式名曾是安石榴,因为在西晋张华的《博物志》中有记载:“汉张骞出使西域,得涂林安石国榴种以归,故名安石榴。”读来,一时不知道如今的石榴当初是姓安还是复姓安石。起初安石榴被栽植在皇家园林,很珍贵;但到宋朝,易于种植的石榴已很普及,有“安石榴为村客”之说。

但是,古代诗歌中的“海石榴”却不是石榴而是山茶,记得我在崂山太清宫里对着一株260岁的山茶的名牌发过呆——

山茶花:山茶科山茶属。又名耐冬、海石榴、玉茗花、曼陀罗等,为南方常绿树种,本地花期十一月至来年五月。为青岛市花。

唐朝诗人方干写的《海石榴》中有“满枝犹待春风力,数朵先欺腊雪寒”,正说明海石榴不是五月开花的石榴,而是冬春开花的山茶。

石榴花开得最旺的季节是初夏,所以农历五月又叫榴月。我出生在这个季节。我曾经很认真地告诉邓爸和邓宝:将来我死了,不要硬梆梆的石头坟墓要树葬,树呢,就种一棵石榴——这样,开花了有人来看,结果了有鸟来吃,就算没有WIFI,也不会太冷清。

不开花的日子,石榴树没啥存在感,尤其是冬天,落尽叶子的一树枯枝浑圆暗黑干涸;春天发芽也不太积极,嫩枝会带点四棱形,薄薄小小的矩圆形叶片对生或簇生在一起,倒是拥挤出繁茂的样子。但开花的时候,整株树会一下子明亮起来,气势夺人。民间传说中能驱邪捉鬼的钟馗,豹头环眼,铁面虬鬓,耳边却会插一朵石榴花,虽说是因为钟馗是五月花神,但他爱憎分明、性情刚烈的样子,倒是和这朵奔放的红花很契合。

图2. 红色的石榴花(钟留群摄)

石榴花光滑的肉质花萼像涂了一层蜡,呈现醇厚的朱红色。等到花萼裂开,比花萼更深浓的艳红色的花瓣儿打开的时候,热烈得像在燃烧。那些花瓣很薄,布满压褶,开散的样子像极了宽大的裙裾,好像急着旋舞飞扬甚至等不及熨平。

古人说的“石榴裙”正是这般模样吧。

“拜倒在石榴裙下”这句俗语,原指大臣因不满唐玄宗宠妃误国拒向贵妃行礼,却被诏令跪拜;后来逐渐演变为形容被女性魅力倾倒。传说中的“石榴裙”是指将裙子染到像石榴花那么红,白居易《琵琶行》中的“血色罗裙”亦指此裙,不过,染红裙子的染料却和石榴无关,是要用茜草、洋苏木那些来染的。石榴的干燥果皮倒也是天然染料,染成的却是黄中带绿的秋香色,是植物染里高雅的一笔。

都说石榴的花有雌雄之分,其实是雌蕊发育程度不同。雌蕊发育完善了,就雌、雄蕊双全,其实是两性花;雌蕊发育不良的倒是可以叫雄花。花都很好看,不过模样有点区别:雄花的花萼呈钟状,花萼基部尖尖的,结不了果,开花过后便会凋落;两性花的花萼是筒状的,花萼基部有圆圆的膨大其实就是发达的子房,受粉后可以坐果。

褪下华丽红舞裙后,石榴果实就一天天圆鼓起来,最后变成大型而多室、多子的浆果,直到沉甸甸地坠弯了坚韧的枝条。等到叶子都枯黄飘落的时候,还常常犹存枝头。比起花的轻盈,圆滚滚的果实红得比较憨厚,也不太均匀,像圆圆脸颊上的高原红;果实熟透了还会咧开嘴,露出颜值满分的石榴籽,红宝石般晶莹剔透,还酸甜可口。

图3. 石榴果实(钟留群绘)

石榴籽多正是很多人厌其烦的原因,要是没有籽,抓一把石榴放进嘴里,一口爆浆,想想都美。说来如今水果界早就有了无籽西瓜、无籽葡萄,为什么没有无籽石榴?

人类一直热衷于对水果进行无籽化改造,培育思路就是设法让种子败育,但令包裹种子的果皮仍正常生长。西瓜、葡萄食用的是胎座或果皮部分,培育顺利成功。然而,石榴不一样。每一粒石榴籽就是一粒种子,种皮分作两层,我们吃的是它肉质多汁的外种皮,硌牙的是它角质的内种皮,所以,我们吐掉的“籽”正是内种皮包裹着胚和胚乳。如果彻底去除种子,将导致食用部分也跟着消失了——种子不存,种皮焉附?

我们现在常吃的软籽石榴是科学家们对来自突尼斯赠送的母株经过十几年嫁接改良得到的,其内种皮退化变软,但是退化并不太完全,所以吃起来还是有渣。

不过呢,若真的没有籽了,石榴还能成为吉祥果吗?我曾经在宁波的南宋石刻公园的甬道上,见过相对而立的一对石马,看着是一样的,却原来是公马和母马。细看,除了公马眼神威武、母马眼神温和外,公马的马鞍子上还雕刻着象征荣华富贵的牡丹花纹样,而母马的则刻有石榴花果纹样,那是人们祈愿生活如石榴花般繁荣红火、如石榴果般多子多福。

早几年,我在小区里遛弯时看到一株白色石榴花,很惊讶地翻来覆去地看,的确是石榴,心想这花儿难道白化病了?于是去查资料,才知道石榴花的颜色其实多了去了,只是人们通常更喜欢红红火火的喜庆。但是中国栽培的石榴其实只有单一物种,只是经过长期选育后形成了众多的变种和品种,所以无论它们长什么样,喊一声石榴都是满分答案。

图4. 白色的石榴花(钟留群摄)

石榴花的萼筒据说可以吃,但要先泡水去了涩味。我摘了一个咬了一点,果然涩到龇牙咧嘴;带一个回家丢在水里泡够了一整天,看水已经浅浅地橙黄了,便捡出来又咬了一点:爽脆似乎有一点,涩口依然强烈。断然放弃了多摘几个炒着吃的念头。不过,因为含有单宁和多种生物碱,石榴的根、皮、花、叶均可入药,苦涩味也正源于此。

郭沫若在《石榴》里写道:“单那小茄形的骨朵已经就是一种奇迹了。你看,它逐渐翻红,逐渐从顶端整裂为四瓣,任你用怎样犀利的劈刀也都劈不出那样的匀称。”大师说的是花萼的裂瓣,等结成果实的时候,会成为石榴果头顶上的小皇冠。哎?难道小皇冠只有四个尖尖角?

于是,去细数石榴花苞,发现六裂、五裂、七裂……还找到一个裂了八瓣的,就是没看到裂四瓣的。但是大师也未必看错了,或许他手里的那一朵刚好不一样——

生命就这么神奇,千姿百态永远存在例外。

文末安利:

- 中国植物志里石榴为石榴科石榴属,现物种信息系统中将其归属千屈菜科石榴属。

- 同有石榴名的几种植物:

海石榴:亦称海榴,是山茶花的别称,山茶科常绿植物。早先可能自然生长在东部沿海地区,后经引种传播。

山石榴:亦称山踯躅,是杜鹃花的别称,杜鹃花科落叶植物。

番石榴:亦称芭乐,桃金娘科常绿植物。原产南美,15-17世纪引进亚洲,所以古诗里没有番石榴。

主编评按:

火红的石榴花在风雨中摇曳,晶莹的石榴籽在唇齿间跳跃,色味佳绝的石榴不仅给人美好的视觉体验,也给人带来美好的味觉感受。作者用优美的语言娓娓道来石榴的源头、石榴的生物学知识、石榴的美好体验以及石榴的情感内涵,石榴之美和文字之美、科学之美与人文之美完美地交融在一起,给人美好的享受。编者有诗一首:

石 榴

风雨动青衣

霓裳舞红妆

花落何须叹

璧子结心丹

——缪煜清

Abstract:

Pomegranate (Punica granatum), a deciduous shrub of the Lythraceae family, originated in Persia (modern Iran) and was introduced to China during the Han Dynasty. Its multi-seeded fruit symbolizes prosperity and fertility, as seen in Southern Song Dynasty carvings. After centuries of cultivation, pomegranates have diversified into fruit-bearing and ornamental varieties, reflecting both agricultural and aesthetic priorities. Their episperm (outer seed coat) offers flavor and nutrition but challenges seedless breeding—though soft-seed varieties improve texture. In chinese culture, blossoms represent vitality, while the fruit embodies family continuity and prosperity. From literature to traditions, pomegranates bridge science and humanity as timeless symbols of auspiciousness.

Keywords: Pomegranate; Seedless fruit; Botany; Cultural symbolism; Art and nature