2021年,东京理科大学名誉教授藤岛昭(AkiraFujishima)先生加盟上海理工大学。因为笔者的专业是科技日语和中日文化交流,由此对藤岛昭先生产生了浓厚的兴趣。据了解,藤岛先生与本多健一共同发现和研究了二氧化钛的光催化性质和超亲水特性,被誉为光催化之父,是当代光化学的奠基者。此后,更是进一步了解到藤岛先生热爱中国文化,对《论语》等中国古代典籍极为痴迷。在过去的几十年来,他对来日留学的中国学生给予了无微不至的关怀和帮助,学生即使归国后也依然得到他的大力支持,许多人成长为颇有影响的学者,特别是刘忠范、姚建年、江雷三位院士是其中的佼佼者。藤岛先生曾担任东京理科大学校长,入选欧洲科学院院士和中国工程院外籍院士。

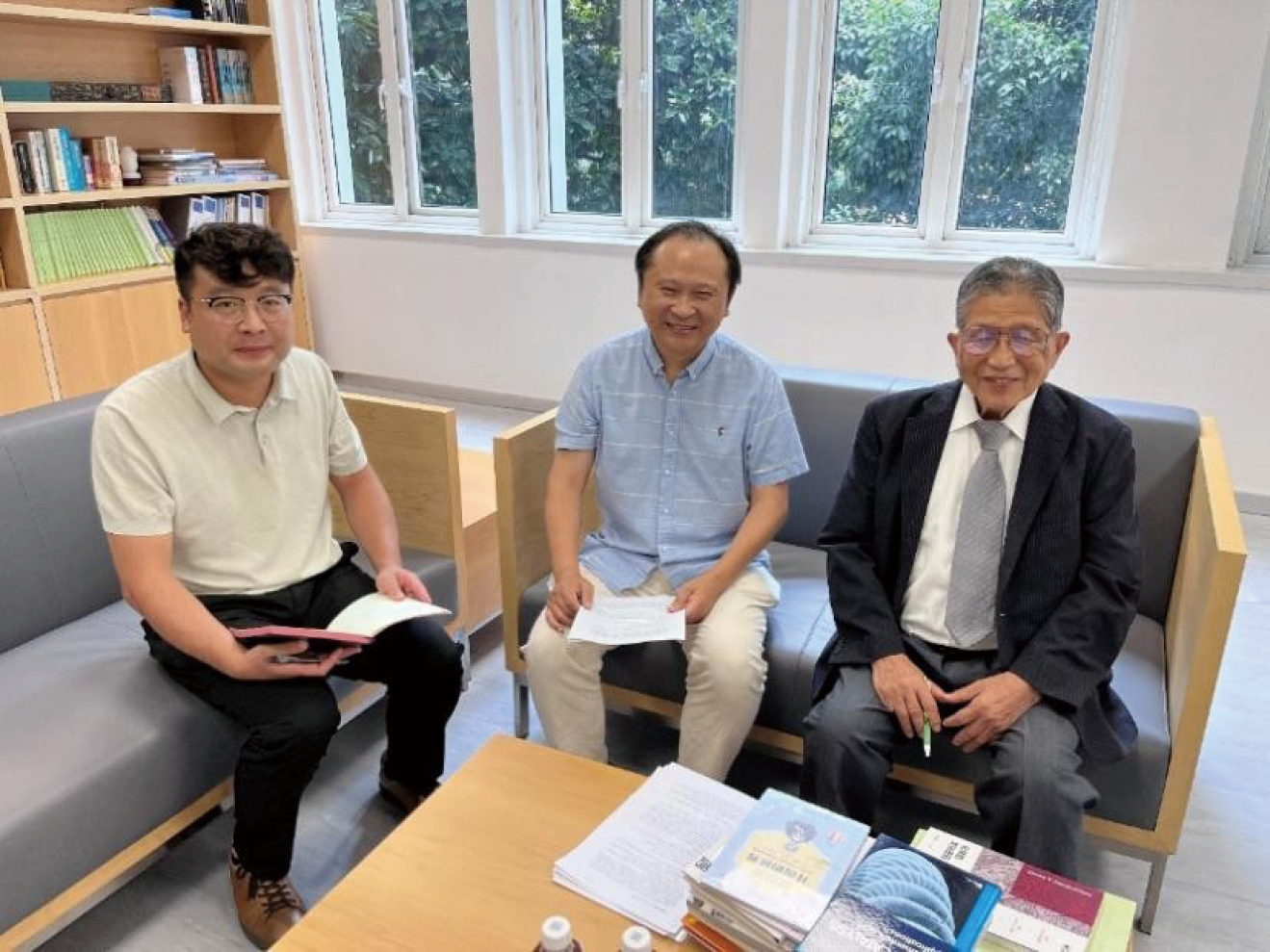

2025年9月9日的下午,有幸作为日语翻译和缪煜清老师一同拜访了藤岛先生。在他亲自创办的上海理工大学光化学与光材料研究院里,刚进门,藤岛先生就亲自迎了出来。我们看到了一个亲切平和、温润儒雅的学者、长者,君子如玉,让人如沐春风。

缪老师向藤岛先生送上了精心准备的小礼物——印有自己创作的歌曲《変化之学》的中国折扇,歌词中有一句“以电赋能、以光催化、以磁显影、以声激发”,当看到“以光催化”几个字时,藤岛昭先生露出了会心的一笑。缪老师还向藤岛先生送上了自己的著作《化学的文化密码》以及创办的期刊《科学与人文艺术》。藤岛先生对科学与人文艺术的结合具有浓厚的兴趣,他在科普图书的撰写以及科普工作的推广方面也做了大量的工作。

图1. 拜访藤岛昭先生

图2. 《变化之学》扇子

图3. 《化学的文化密码》著作

图4. 《科学与人文艺术》期刊

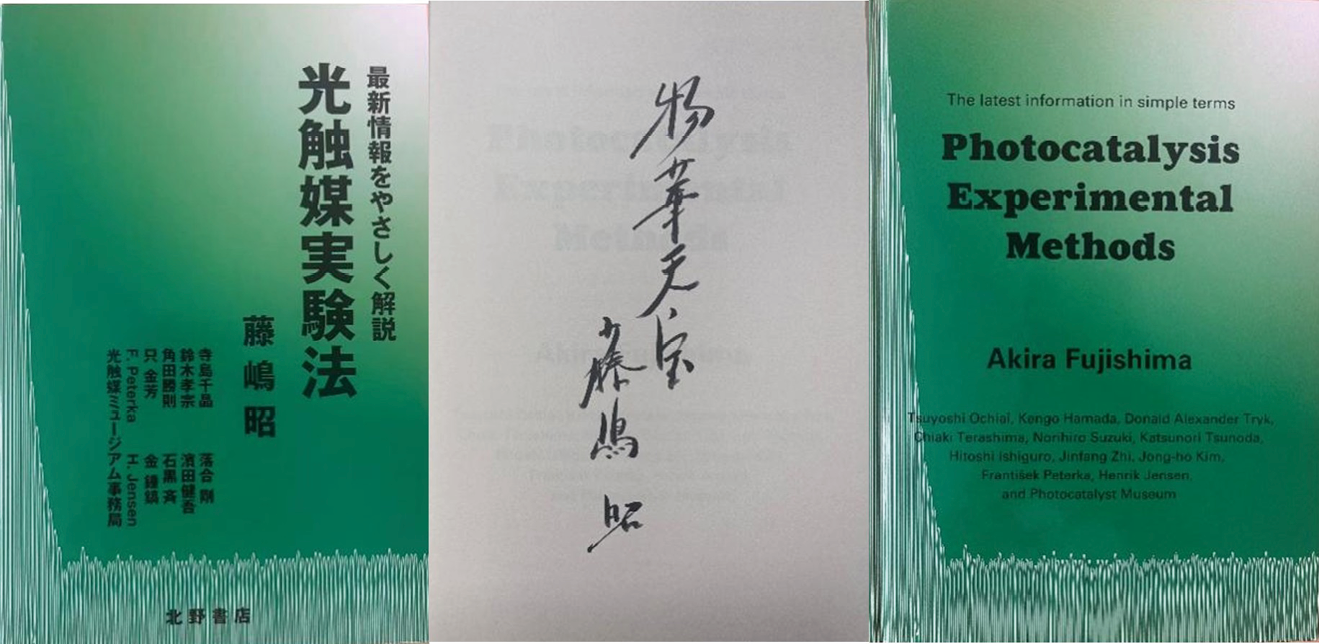

藤岛先生兴致勃勃地邀请我们参观他出版的各种书籍,皇皇大作布满一墙的书柜,既有光化学、电化学等领域的学术专著,也有面向青少年儿童和一般受众的科普读物,还有旨在培养孩子们理科兴趣的儿童科技读物。其中,不乏中国元素。在交谈中,我们感受到藤岛先生有深厚的人文素养,他特别推崇中国古代先贤的思想,认为这对现代科研人员有启发意义。他研究《论语》等中国古代经典,与人合著《简易科学家语录和论语》《科学家和中国古典名言集》《写给理科生的中国古典名言集》等著作。他还关心科普教育,经常到中小学做科普讲座,监制了许多儿童科学和科学教育书籍,有72本之多。

图5. 藤岛昭的著作《光触媒实验法》及封内题字“物华天宝、人杰地灵”

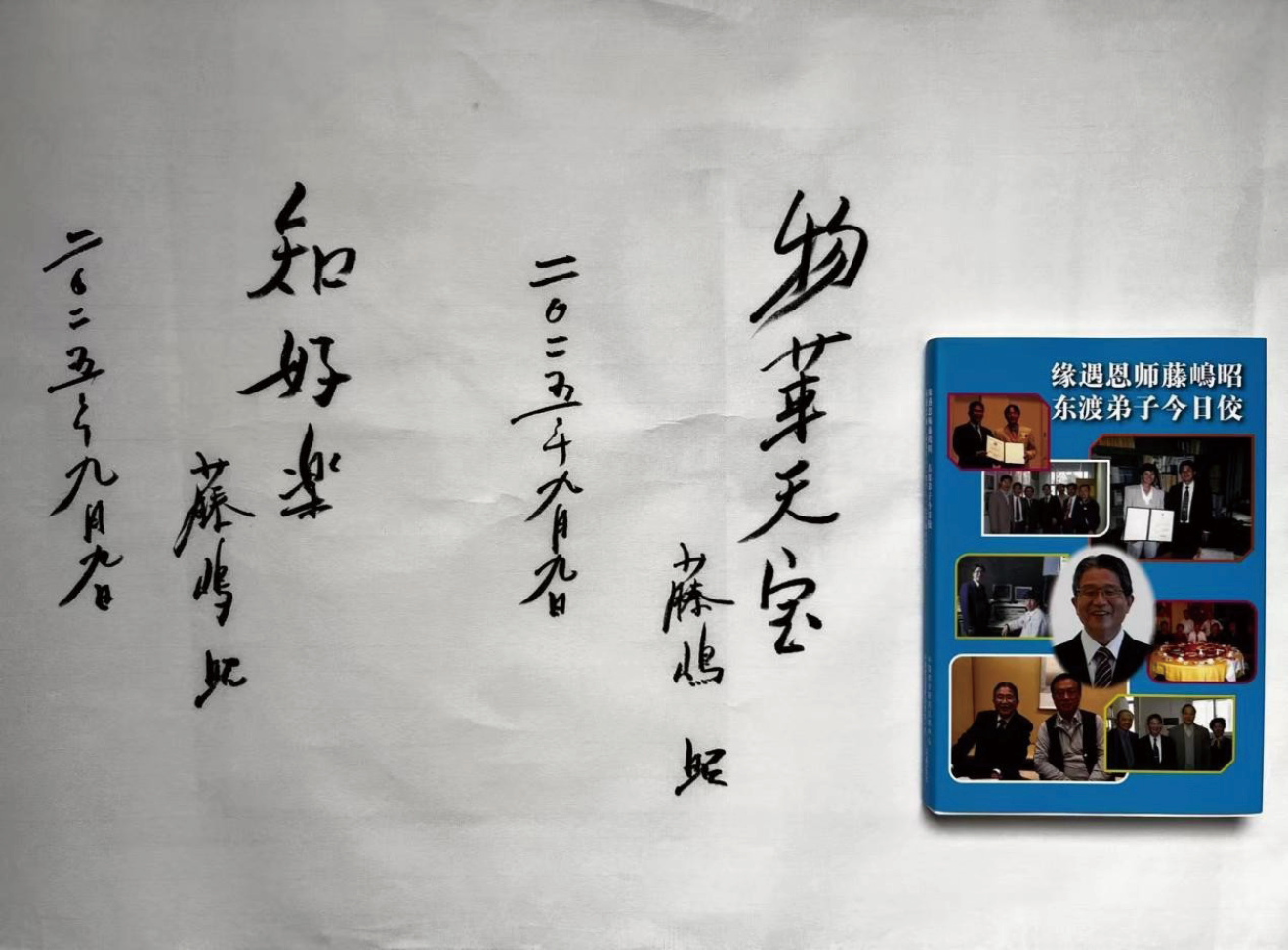

藤岛先生随手翻开他写的《光触媒实验法》,封内空白页是他题写“物华天宝,人杰地灵”,这是他最喜欢的一句汉语,出自唐代文学家王勃的《滕王阁序》。藤岛先生给这句话赋予了新的内涵:“科学技术(物)的成果(华)如同隐藏在天上的宝物,等待着那些在优秀学习氛围(地灵)里的人(研究团队)来发现”,我想这其中蕴含的深意也许正是藤岛先生团队培养了众多卓越人才的原因之一。藤岛先生认为中国古典文化的魅力在于言简意赅,有数不胜数的名句直接说出了人生的真相和道理,比如“以心传心”“温故知新”“大器晚成”等。他特别提到《论语·雍也》中的一句话,“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”。意思是,知晓学问不如主动爱好,爱好不如以学为乐,强调内在兴趣对学习深度与效率的促进作用,通过“知”“好”“乐”三层递进境界,阐明了学习态度与效果的差异。藤岛先生将其浓缩为“知好乐”三个字,在教育自己的学生以及对中小学生进行科普教育时经常使用。同时,藤岛先生本人也是这句话的忠实践行者,耄耋之年仍常年手不释卷,乐在其中。缪老师表示中国古典中有不少科技元素与科学思想,最近在研读以《老子》《庄子》为代表的经典著作,即将出版《化书新解》挖掘了古代典籍《化书》中丰富的科学思想,包括生物、物理、化学、社会等诸多领域的科学思想。

藤岛先生指出,人文与科学是相通的,阅读中西方文学经典和中国古籍都会从中获得有助于科研的启发,产生研究的灵感。藤岛先生最近在读陀思妥耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》、托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》,颇受启发,特别是小说故事情节的展开、发展与写研究论文很相似,对学术论文的写作具有很好的借鉴意义。缪老师提到,在众多俄罗斯的文学作品中,自己喜欢叶赛宁的诗歌,此外也喜欢波斯诗人哈亚姆的柔巴依。还提到诺贝尔物理学奖获得者费曼,他不仅是优秀的科学家,还会画画、写诗。缪老师非常喜欢费曼的诗,最近已将他的两首诗翻译成了中文。缪老师认为,费曼的诗歌充满了对自然的思考,大海、岩石、宇宙、时间、空间、原子、生物等等在其诗歌中都有体现。他说到,一流科学家的诗、画等艺术作品具有更大的影响力和感染力。正如藤岛先生在人文领域创作的众多作品一样,对读者和受众会产生更大的影响,令人敬佩。

藤岛先生介绍说,他的著作已陆续被翻译成中文,介绍到中国国内。并兴致盎然地介绍了几本科普读物,其中《身体的惊奇奥秘!数字图鉴》(体のびっくり、数の図鑑)、《宇宙的惊奇奥秘!数字图鉴》(宇宙のびっくり、数の図鑑)等将于不久之后与中国的小读者们见面。为了让中小学生们在理解科学中感受到快乐,从了解到喜欢,从喜欢到主动实践,书中安排了各种有趣的设计,这正体现了藤岛昭先生非常喜欢的那句《论语》中的话——“知之者不如好之者,好之者,不如乐之者”。以图鉴的形式介绍科学,缪老师想到了达•芬奇的绘画作品“维特鲁威人(Vitruvian Man)”,该作品通过绘画艺术形式体现了完美的人体比例与黄金分割法,被认为是科技与艺术的完美结合。缪老师感慨道,以数字图鉴的形式展示科学现象,既在孩子们脑海中建立起“数”的概念,又同时切实地传递了有趣的科学知识,是非常合理的科普教育出版物的编排模式。说到面向中国小学的科普活动,藤岛先生还展示了他分发给日本中小学的特殊日历。日历上描绘的是天体运行图,清晰展示了太阳与地球的大小差异,进而引导学生了解哥白尼的“日心说”,形式丰富,体现了藤岛先生对科普的一番苦心和巨大付出,想必效果拔群。缪老师也向藤岛昭先生介绍了自己面向中小学生出版的三册科学绘本,分别是《奇妙的符号世界》《奇妙的数字世界》和《奇妙的字母世界》。

关于中日文化交流,藤岛先生指出中日两国交流与友谊源远流长,包括日语的文字在内的日本的文化,大部分源自中国,而现在中文中也有不少词汇是大约150年前(明治维新时期)日本人使用汉字翻译、创造的词汇,譬如“教育”等。说到这里,藤岛先生非常自豪地提到了他的三位得意门生,三位老师不仅科学研究做的好,人文素养也十分深厚。江雷院士很博学,对中日文化交流史很有研究,经常与藤岛昭先生探讨交流。刘忠范院士喜欢作诗,最近还出版了新作品。姚建年院士喜欢书法,且颇有造诣。缪老师与藤岛先生还就科技史、江户末期日本科技的代表人物以及“化学”一词的由来进行了讨论,并谈到了热爱中国文化、早期研究中国古代化学史的日本学者近重真澄,以及江户时代引进现代医学的日本学者杉田玄白。

在被问及爱好时,藤岛先生笑着说“还是读书”。日本的夏目漱石,森鸥外,芥川龙之介的作品他都读过,尤其喜欢读纪实类、传记类等非虚构的作品。缪老师表示,自己喜欢读科技史、化学史、世界文明史一类的书,所以对美索布达米亚文明、古埃及文明、古希腊文明等很感兴趣,并认为古埃及文明与现代科学思想的形成具有密切的关系。藤岛先生表示自己也很好奇古埃及文明,特别关注金字塔是如何建成的。他提到了他的好朋友加古里子(原名中岛哲,2018年逝世)。加古里子先生是日本著名的儿童文学家,出版了大量的儿童绘本读物,其中就有关于金字塔的作品。藤岛先生非常喜欢加古里子先生的作品,最喜欢的就是那本关于金字塔的作品。藤岛先生收藏有加古里子先生全部作品,因为数量实在太多,捐给了神奈川县川崎市的图书馆600册。

临别之际,藤岛先生欣然挥毫,为《科学与人文艺术》期刊惠赐墨宝共勉。我们深深地感受到,亲切儒雅的藤岛先生对论语等中国古代典籍不仅仅是单纯的喜爱,而是内化于心,外示以行,做到了君子如玉,和光同尘。我想,这也是他和众多中国学子结缘,成就一段段中日学者友好合作佳话的内在根源。在此,谨祝藤岛昭先生身体健康,如意安康!

图6. 藤岛昭先生为《科学与人文艺术》期刊惠赐墨宝共勉

图7. 藤岛昭先生为《科学与人文艺术》期刊题字“知好乐”“物华天宝”,并赠送中国留学生回忆恩师而撰写的《缘遇恩师藤岛昭,东渡弟子今日佼》

Abstract:

Mr. Akira Fujishima, together with Kenichi Honda, discovered and studied the photocatalytic properties and superhydrophilic characteristics of titanium dioxide. Hailed as the “Father of Photocatalysis”, he is a founder of modern photochemistry. Mr. Fujishima holds the view that the humanities and science are interconnected. Reading classic works of Chinese and Western literature as well as ancient Chinese books can provide insights beneficial to scientific research and inspire research ideas. He has a deep love for Chinese culture and is extremely passionate about ancient Chinese classics such as The Analects of Confucius. He has also done a great deal of work in writing popular science books and promoting popular science initiatives.

Keywords: Akira Fujishima; Photocatalysis; Photochemistry; The Analects of Confucius; Science; Humanities