一、引言

现代社会生活节奏加快,心理健康问题日益突出。据世界卫生组织统计,全球约有超过3亿人患有抑郁症,焦虑、情绪障碍等问题也呈现上升趋势[1],我国老年人、青少年及特殊职业人群对心理疗愈的需求尤为迫切。音乐疗愈作为一种非药物干预方式,虽已在医疗康复、情绪调节和压力管理等领域得到应用[2],但现有技术产品仍存在沉浸感不足、智能化程度低等局限。本研究旨在通过空间音频全息声技术与音乐疗愈内容创制,打造沉浸式音乐疗愈系统,为医疗康复中心、心理疗愈机构及康养场景提供创新解决方案,对推动音乐疗愈技术创新、提升心理健康服务质量具有重要意义。

二、人工智能音乐疗愈舱的设计理念

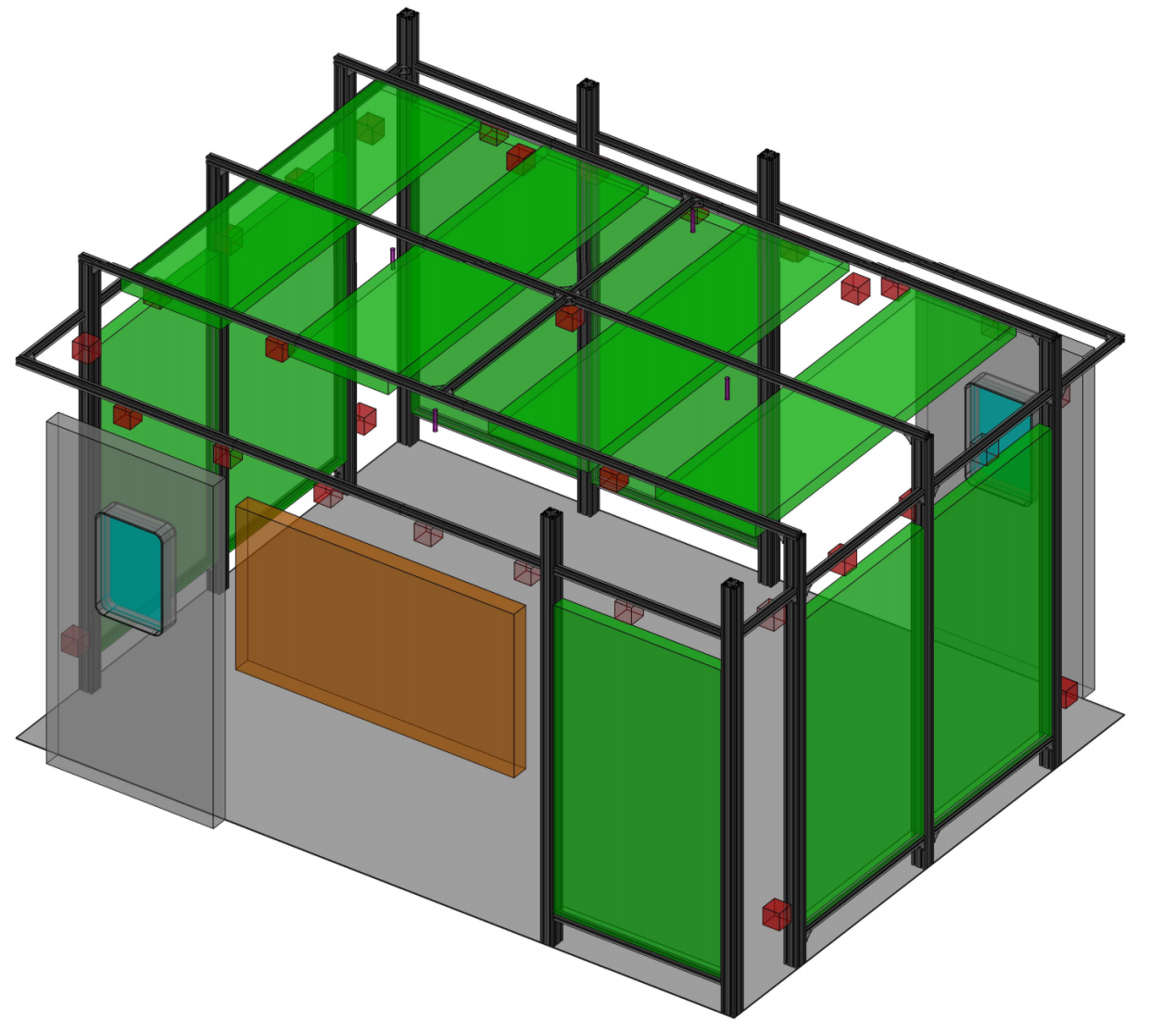

上海音乐学院人工智能音乐疗愈重点实验室研发全球首款“上海音乐学院人工智能音乐疗愈舱”,集智能音乐生成、生物反馈调节与沉浸式环境干预于一体,致力于打造沉浸式疗愈空间。在疗愈舱内覆盖减压、睡眠、音药协同等核心场景,实现“精准匹配、动态优化、跨界融合”三大突破。

作为人工智能与音乐疗愈的交叉研究成果,该疗愈舱在技术上取得三大突破:首创基于生理数据的智能音乐匹配算法,开发动态优化的个性化疗愈方案,并实现声学工程、生物传感与人工智能技术的深度融合。其核心系统可实时监测用户生理指标,通过机器学习算法生成适配的声波频率与环境参数,形成"监测-生成-干预"的闭环疗愈体系。

上海音乐学院人工智能音乐疗愈舱还将WFS技术与波场合成算法结合,搭建了“人工智能神经声学”技术矩阵。通过实时声场分析与空间音频算法,可生成三维全息声场,使声波精确覆盖用户听觉感知区域,WFS空间音频系统将音乐内容转化为具有空间方位感的声波刺激,实现声波频率与脑波的精准共振调节,形成“声-生理”协同干预机制。这种声场重构能力使得音乐疗愈从传统听觉体验升级为多维度感知干预。

图1. 上图为WFS波场合成全息声空间音频人工智能音乐疗愈舱

三、应用场景分析

上海音乐学院人工智能音乐疗愈重点实验室基于当前社会心理健康服务需求的多元化趋势,构建了覆盖多种疾病类型和特殊人群的音乐疗愈应用体系。该系统通过人工智能技术与音乐疗愈的深度融合,针对不同应用场景开发了专门的干预方案。

在睡眠障碍干预方面,系统运用音乐人工智能生成技术,根据个体睡眠生理数据动态调整音乐参数,在医院睡眠中心和社区健康管理机构得到应用。针对抑郁情绪管理,特别是中小学生心理健康监测需求,疗愈舱通过情绪映射技术实现情绪状态的实时评估与音乐干预,为校园心理健康室提供了标准化的筛查和干预工具。

对于神经退行性疾病患者,系统为阿尔茨海默症、帕金森病等患者设计了认知刺激和运动协调的音乐疗愈方案[3-4],在养老院和康复中心形成了系统化的应用模式。早产儿音乐疗愈(CMT)模块采用特定频率和节奏的音乐,辅助新生儿重症监护室的临床护理。针对罕见病群体,包括自闭症谱系障碍、注意缺陷多动障碍(ADHD)以及原发性和继发性癫痫(特别是儿童癫痫),系统通过多模态融合技术,整合视觉、听觉和触觉刺激,构建个性化的感知觉统合训练环境[5]。

在老年人健康管理领域,疗愈舱不仅提供日常的情绪调节和认知训练功能,还特别开发了临终关怀声音场域模块,通过营造舒缓、安详的声音环境,为临终患者及其家属提供心理支持。这种沉浸式个性化的音乐疗愈环境,结合WFS波场合成全息声空间音频技术,实现了精准的声场控制和个体化的听觉体验。

通过上述多场景应用,人工智能音乐疗愈舱不仅为医疗机构、教育机构、养老机构等提供了创新的健康管理工具,也为音乐疗愈的循证研究提供了标准化的实验平台,推动了音乐疗愈从经验医学向精准医学的转型。

四、工作机理与脑波音乐技术

人工智能音乐疗愈舱的工作机理构建了一个完整的"监测-评估-生成-体验-反馈"闭环系统。系统首先通过高精度的生理指标捕捉设备进行多维度监测,包括脑电帽对δ波(0.5-4Hz)和θ波(4-7Hz)等脑波活动的实时追踪,以及HRV(心率变异性)和血氧饱和度的持续监测,全面掌握受试者的生理状态。在疗愈开始前,系统采用专门研发的"人工智能音乐疗愈舱体验前评估量表"(Artificial Intelligence Music Therapy Pod Pre-assessment Scale Test),对受试者的心理状态、音乐偏好、健康需求等进行综合评估,建立个性化的用户画像。

基于评估结果和实时生理数据,系统运用音乐人工智能AIGC技术,结合WFS波场合成全息声空间音频算法,实时生成针对每位受试者的个性化空间音频疗愈内容。AIGC系统通过深度学习分析海量音乐疗愈数据,理解不同音乐元素对人体身心的影响规律,动态调整节奏、音色、和声等参数,而WFS技术则将这些音乐内容以三维空间音频形式呈现,创造环绕流动的沉浸式声场。

受试者躺卧在专门设计的零重力座椅上,该座椅参考航天技术,让人体处于最放松的姿态,促进深度冥想状态的达成。在这种状态下,空间音频如同无形之手对大脑和心灵进行温柔"抚摸",声波从多个方向以不同强度和频率包围受试者,通过听觉、骨传导和体感振动等多种途径作用于身心系统。整个过程中,系统持续监测生理指标变化并形成动态反馈:当检测到θ波增强等放松信号时,音乐相应调整为更舒缓的模式;若β波过强暗示紧张状态,则通过渐进式节奏调整和低频增强等技术引导放松[6]。这种实时响应的闭环机制确保疗愈始终保持最佳效果,每次体验都根据受试者的即时反应进行优化,真正实现了个性化、智能化的音乐疗愈体验。

图2. 上图为WFS波场合成全息声空间音频人工智能音乐疗愈舱设计模型

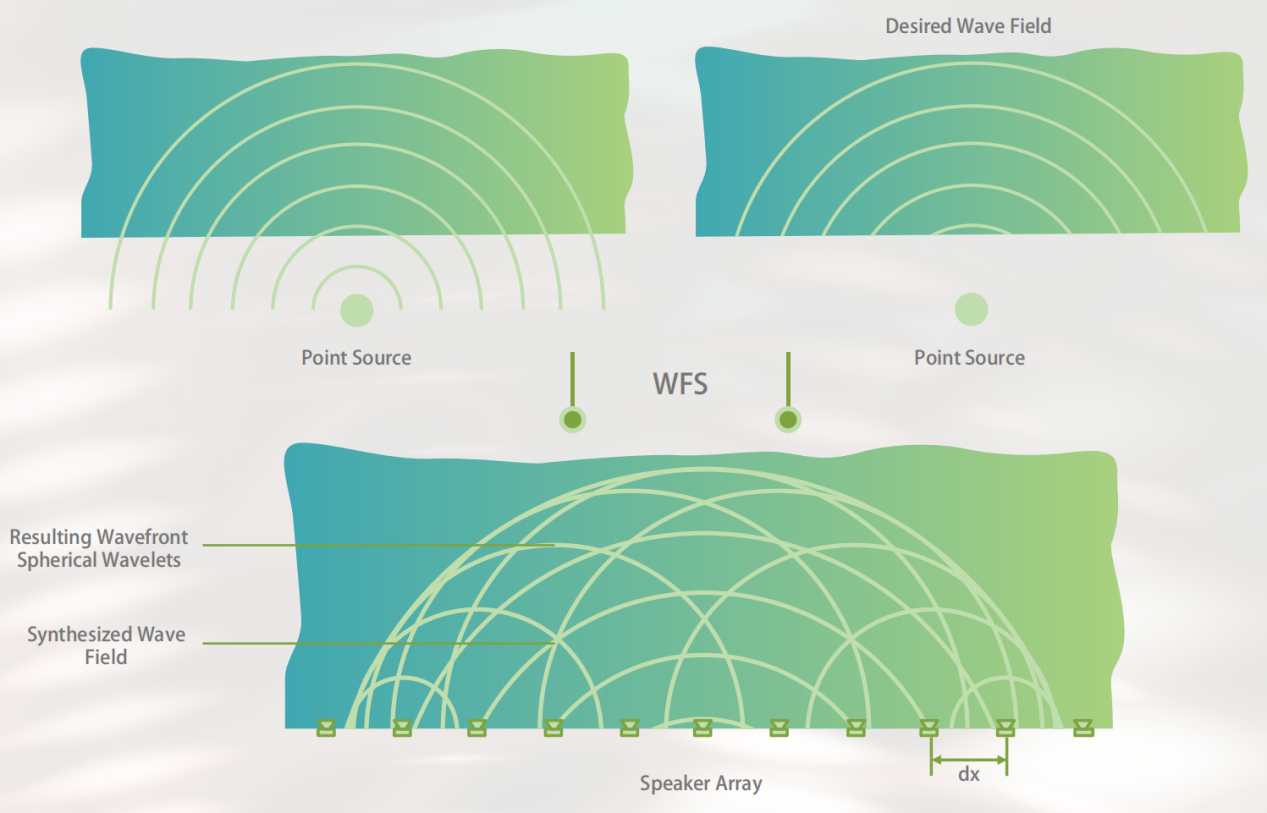

五、WFS波场合成全息声空间音频技术原理与应用创新

WFS(Wave Field Synthesis)波场合成技术是基于惠更斯原理的革命性空间音频重构技术[7]。该原理指出,波前上的每一点都可视为新的子波源,这些子波的包络面构成了新的波前。在声学应用中,WFS通过密集排列的扬声器阵列,每个扬声器作为独立的子波源,通过精确控制各扬声器的延时和振幅,在三维空间中重构目标声场的物理结构[8]。

图3. 上图为WFS波场合成技术原理图

从声波传播的物理学角度,自然界中的声波主要以球面波和平面波两种形式存在。点声源产生的球面波随距离增加而衰减,而平面波则保持恒定振幅传播。WFS技术的核心创新在于,通过扬声器阵列的协同工作,能够在有限空间内精确模拟这两种波型,甚至重构复杂声场中任意位置的声波物理结构。这种技术突破了传统立体声和环绕声系统的局限,实现了声场的物理重构而非心理声学近似。

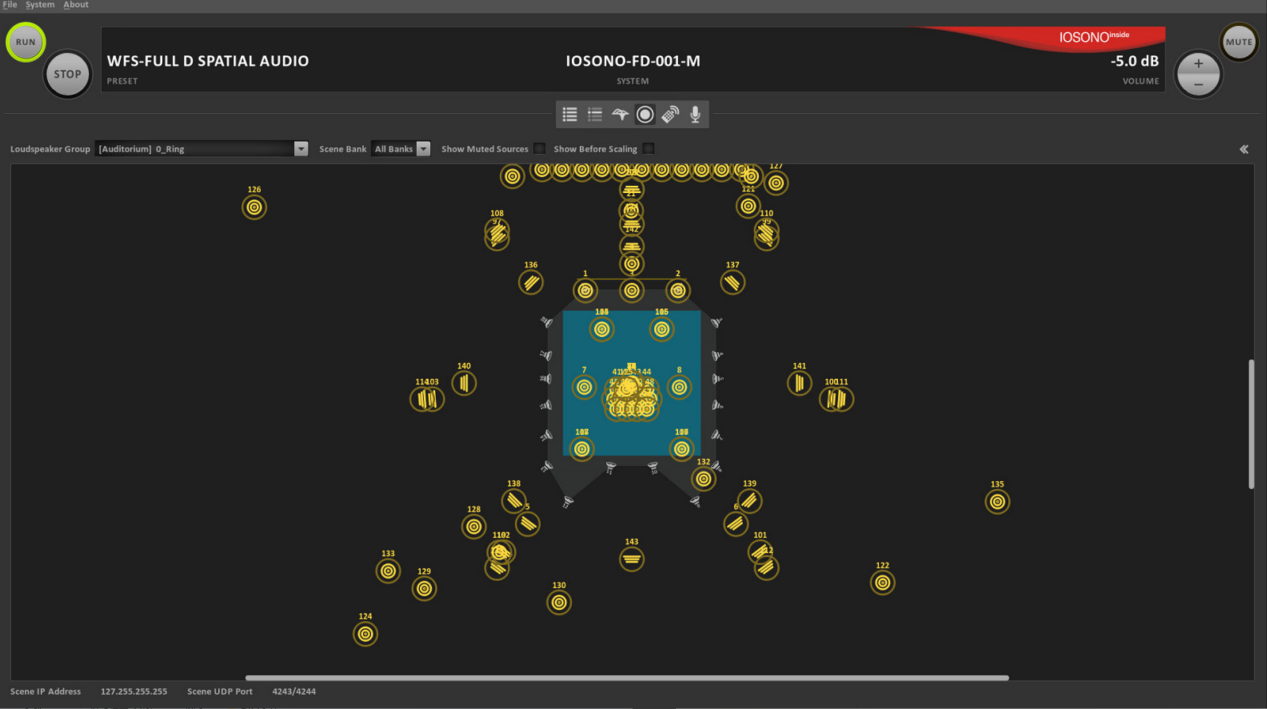

在人工智能音乐疗愈舱的应用中,WFS技术展现出三个关键优势。首先,虚拟声场实时重构能力使疗愈舱能够模拟森林、海洋、山谷等自然声景环境,以及音乐厅、教堂等特定声学空间,为不同疗愈需求提供最适宜的声场环境。其次,通过上中下三层式扬声器阵列设计,实现了声场的均匀分布和精准的方向性控制,每个聆听位置都能获得一致的空间音频体验,克服了传统音响系统的"皇帝位"限制。第三,WFS的声像定位精度极高,能够创造声音在三维空间中自由移动的轨迹,实现真正的沉浸式体验。

该技术在音乐疗愈中的创新性体现在其"靶向性"干预能力。通过实时计算和调整声波参数,系统能够让特定频率的声音从特定方向作用于受试者,实现对大脑不同区域的定向刺激。这种精准的声学控制为神经音乐疗法提供了前所未有的干预精度。

WFS技术的不可替代性源于其物理声场重构的本质。与基于心理声学的虚拟环绕声不同,WFS重建的是真实的声波物理结构,不依赖于听者的位置和听觉心理模型。这种客观的声场重构确保了疗愈效果的稳定性和可重复性,为音乐疗愈的标准化和循证研究提供了可靠的技术基础。结合人工智能算法的实时优化,该系统能够根据生理反馈动态调整声场参数,实现真正的个性化精准音乐疗愈,代表了音乐疗愈技术发展的前沿方向。

六、线下体验的疗愈舱空间音频内容

WFS波场合成全息声空间音频技术的核心优势在于其线下体验的不可替代性,这一特性决定了疗愈舱必须采用实体空间的呈现方式。与传统耳机技术、线上平台或多声道系统相比,波场合成技术通过精确控制声波的物理传播路径,在三维空间中重构完整的声场,使受试者能够感知到声源的精准定位、距离感和空间包围感,这种沉浸式体验是其他技术手段无法实现的。基于这一技术特性,疗愈舱的内容设计围绕三个核心维度展开。首先,自然声景模块通过高度虚拟现实仿真技术,可用于构建涵盖中国声音地图和世界声音地图的声景数据语料库,如将不同地域的声场特性——从西双版纳的热带雨林到北欧的极地冰川——进行高保真还原,让受试者在声音空间中实现跨越时空的情感共鸣。

图4. 上图为WFS波场合成智能声音对象追踪控制技术

其次,大师疗愈模块采用空间音频录音艺术手段,专门录制古琴、琵琶、古筝等中华传统乐器的非遗版权音乐,将"讲好中国故事,展现中国精神"的文化理念融入音乐疗愈实践,同时创新性地引入戏曲疗愈元素,拓展了传统音乐疗愈的边界。

人工智能脑波音乐模块代表了技术创新的前沿方向,通过持续训练高质量的版权音乐语料库,结合深度学习算法分析受试者的脑电波特征,实时生成个性化的疗愈音乐,实现了从"标准化疗愈"向"精准化干预"的范式转移。

这三个维度的有机结合,使得疗愈舱不仅是一个技术产品,更是融合了文化传承、科技创新和商业模式创新的综合性解决方案,为音乐疗愈领域开辟了新的发展路径。

七、结语与发展前瞻

人工智能音乐疗愈舱作为音乐疗愈技术的创新成果,展现出广阔的发展前景。在社会价值层面,该技术将为我国构建多层次心理健康服务体系提供重要支撑,特别是在老龄化社会背景下,为认知障碍防治、慢病康复管理贡献新路径。在经济价值方面,音乐疗愈舱有望催生千亿级健康产业新赛道,通过"设备制造+内容生产+服务运营"的全产业链模式,带动音乐版权、医疗器械、健康管理等相关产业协同发展,为数字经济与健康产业深度融合探索新模式。