正文内容 / Content:

一、人工鱼礁的技术背景

海洋为人类的生存和发展提供了丰富资源,对全球气候和生态环境具有至关重要的调节功能1。随着工业发展和日益严重的环境污染以及海洋捕捞能力迅速增强,尤其是沿海、大陆架海域的底层拖网等捕捞作业对海底的生态环境造成了极为严重的破坏,海洋生物的多样性逐渐丧失,许多沿海国家出现了海洋资源衰退、无鱼可捕的“海洋荒漠化”局面2。为了恢复海洋生态环境、稳定海域生态系统和修复渔场,多年来,许多国家和地区在各自海域中投放了人工鱼礁,旨在通过这些人工设施来改善渔场的岩礁环境、拯救濒危物种、优化海洋生态环境和促进水产生物的增殖和保护3。实践证明,人工鱼礁可为鱼类等提供良好的栖息环境和繁殖场所,使其聚集形成渔场,会对维持海洋生态和海洋物种平衡、改善海洋水质、减少赤潮等方面产生积极的影响。

(一)人工鱼礁的发展历程

人工鱼礁建设产业化始于20世纪80年代,目前已有50多个国家和地区在各自海域投放人工鱼礁。其中,日本、美国和中国的投放规模和研究力度最大。日本政府每年建礁量约600万空立方米(中空体积单位),每年耗资600亿日元,共建设人工鱼礁群近万个。美国在1983年前已建设了1200个鱼礁群,每个鱼礁群面积达数十英亩,近20年又投放了500多座同等规模的鱼礁群。我国于1979年起开始在广西、山东和广东沿海进行人工鱼礁试验,仅到1987年就在广东、广西、辽宁、山东、河北、江苏、浙江、福建等8个省、自治区的23个县投放各类人工鱼礁8586个,总规模达84870空立方米。进入21世纪以来,我国人工鱼礁建设掀起高潮,广东省在2002~2008年期间投放人工鱼礁90. 97万空立方米,浙江省在2001~2006年期间投放人工鱼礁44. 6万空立方米,山东省在2002~2005年期间投放人工鱼礁145万空立方米。根据《中国水生生物资源养护行动纲要》要求,在“十二五”乃至更长时期内,中国人工鱼礁建设总规模将超过1500万空立方米。

(二)人工鱼礁的作用

人工鱼礁的作用经过几十年的研究与实践,证实设置人工鱼礁可改变海洋生态环境,可诱捕鱼类前来索饵、产卵,也为鱼类提供避敌、栖息和繁育场所。人工鱼礁主要的作用如下:

①能促进海底营养盐循环-鱼礁是位于海底并凸起的构造物。人工鱼礁在海流、潮汐的作用下,会产生很强的上升流和背涡流,促使海底沉积物和营养盐翻起和扩散,从而提高水体营养物质的循环速度,增进浮游生物的繁殖能力和饵料生物的种类及丰富度。

②可形成良好的饵料场-礁体表面是藻类、腔肠、海绵、软体等附着性饵料生物附着生长的良好场所,可形成极佳的饵料场来吸引鱼类聚集和滞留。众多研究表明:礁体投放几天后,鱼礁周围就有浮游生物聚集,礁体上逐渐出现藻类、藤壶、牡蛎等固着生物,数月后就覆盖了整个礁体的表面。通常,糠虾类浮游动物主要分布在礁体内部,桡足类浮游动物则活跃在礁体迎水面的后方。浮游植物是海洋食物链之源,是浮游动物生长的基础饵料,亦是鱼类的间接饵料。

③有利于黏性鱼卵附着-礁体表面及其隐蔽处,可供黏性鱼卵、乌贼卵等附着和孵化,并为孵化后的仔稚鱼提供蔽护和适宜的生长环境。

④能提供有效的安全空间-人工鱼礁空间层次分布复杂,孔隙、洞穴繁多,为鱼类的摄食、避敌、定居、繁殖营造适宜的场所,从而有效保护鱼类资源。

⑤能聚集岩礁性优质鱼类-人工鱼礁能诱集鱼类,且礁体周边聚集的鱼类大多数是岩礁性优质高值的鱼类,其经济效益凸显。

⑥可改善修复海洋生态环境-礁体表面的藻类可吸收海水中氮、磷等有机物,从而净化了水质,降低了赤潮发生的频率。人工鱼礁投放后,随着生物多样性的提高和海洋生态环境的改善,促使原本生产力较低、鱼种较少的沙泥底质环境改变成为生产力较高、鱼种繁多的岩礁底质渔场,礁区的海洋生态环境由此进入良性循环。

(三)人工鱼礁的种类与用途

人工鱼礁种类繁多,其发挥的作用也不同。通常的分类方法按投礁水深、建礁目的或功能、制礁材料、礁体结构四种方式进行划分:

1.按投礁水深划分-可分为浅海(水深2~9m)养殖型鱼礁、近海(水深10~39m)增殖型与渔获型鱼礁、外海(水深40~99m)增殖型与渔获型鱼礁3大类。

2.按建礁目的或功能划分-可分为养殖型鱼礁、幼鱼保护型鱼礁、增殖型鱼礁、渔获型鱼礁、浮式鱼礁和游钓型鱼礁6大类。

3.按制礁材料划分-可分为钢筋混凝土鱼礁、钢质鱼礁、木竹鱼礁、塑料鱼礁、轮胎鱼礁、石料鱼礁、砖瓦鱼礁、煤渣鱼礁等类。

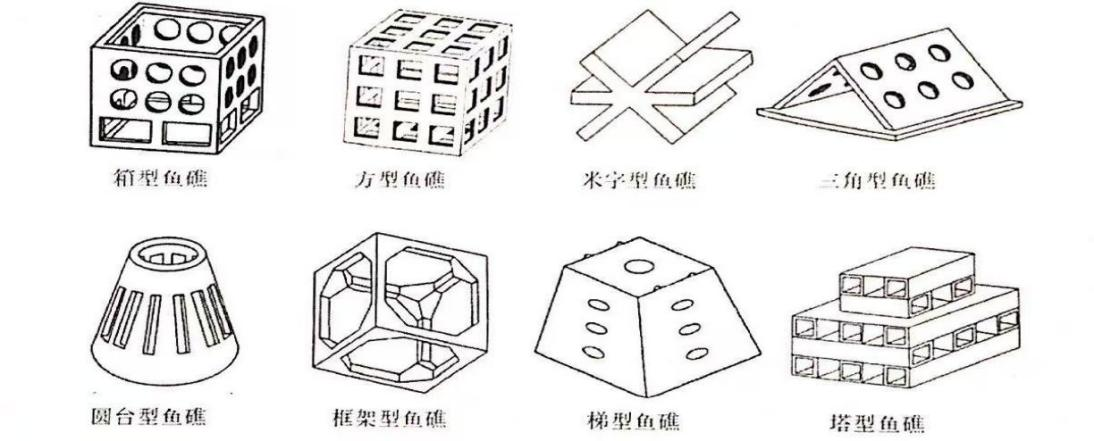

4.按礁体结构形状划分-可分为箱型鱼礁、方型鱼礁、米字型鱼礁、三角型鱼礁、圆台型鱼礁、框架型鱼礁、梯型鱼礁、塔型鱼礁等常规类别(图1)。

图1:礁体结构形状的常规类别

二、人工鱼礁优化选型的技术途径

人工鱼礁的优化选型是从礁体材料、礁体表面积、礁体空方体积、礁体结构的复杂性、礁体的透水性等方面进行综合考虑。

1.礁体材料选择--礁体材料在满足结构强度和稳定性的前提下,还要具备长期抵抗水流物理性冲击、化学腐蚀、虫类蛀蚀的能力,以及满足材料来源丰富、易加工、成本低等条件胶体材料的化学性质、表面粗糙度及孔洞是影响负责生物效果的重要因素,附着生物效果通常用多样性指数、均匀度指数和丰富度指数进行比较。相关研究表明:不同材质的多样性指数依次为轮胎>塑料板>木板>铁板>混凝土>铝板;均匀度指数依次为轮胎>塑料板>木板>混凝土>铁板>铝板;丰富度指数依次为木板>铝板>塑料板>铁板>轮胎>混凝土板。

2.礁体表面积大小--人工鱼礁入海后,其表面会迅速生长大量的附着生物,礁体表面积的大小与附着生物总量呈正相关的关系,在礁体设计中总是力求增大礁体的表面积。因此,礁体单位重量(或制礁材料体积)的表面积大小是优化选型的重要参数和主要经济指标之一。

3.礁体空方体积大小--礁体内部容积越大,为鱼类提供栖息、繁殖、避敌的空间和产生的作用就越大。因此,礁体单位重量(或制礁材料体积)的空方体积大小亦是优化选型的重要参数和主要经济指标之一。

4.礁体内部空间的不规则程度--礁体内部空间的数量,大小及形状直接影响周围生物种类和生物量的多少,礁体结构越复杂,诱集生物的种类和生物量也就越多。因此,礁体结构的不规则程度是鱼礁效果的度量因子,力求构建大小分布不均的内部空间,以适应不同生长期和不同种类的鱼前来栖息和繁殖,同时也相应提高了避故效果。

5.礁体的透水性--礁体上开设的许多孔洞,是为了方便鱼类进出、保证礁体内部有充分的水体交换和减缓迎面水流的冲击力,同时也减轻了礁体的自重。孔洞的数量、位置、大小的合理设计对礁体结构的强度、稳定性和聚鱼效果有正面的影响。目前在水深10~39m的近海域新投放的人工鱼礁,大多采用钢筋混凝土材料的方型人工鱼礁,其边长各为2~4m,四周围壁厚度为0. 15~0. 25m.显然,方型人工鱼礁具有结构简单、结构牢靠、生产成本低、便于运输和投放等优势。然而,与其他结构形状的人工鱼礁相比,方型人工鱼礁依然存在许多弱点:①方型人工鱼礁的单位重量表面积处于较低水平;②方型人工鱼礁的单位重量空方体积处于中等水平;③方型人工鱼礁内部空间单一,结构复杂程度最低;④方型人工鱼礁在整体浇筑成型时,不易脱掉内模具,由此只能采用另设嵌入式上盖板的办法来解决这个问题,无形中增加了建造成本和出现在使用中上盖板可能脱离的弊端。

通过对典型的方型人工鱼礁分析,其造型并非最佳结构设计,尚存许多优化空间。在礁体材料选择上,经综合考虑和权衡利弊后,现有的人工鱼礁绝大部分选择采用钢筋混凝土材料。

三、本方案的目的与基本思路

本方案的目的旨在提供一种具备较高的单位重量表面积、较高的单位重量空方体积、较为复杂的空间布局和较轻的礁体重量的新型人工鱼礁,这个目的可通过下列措施来实现:

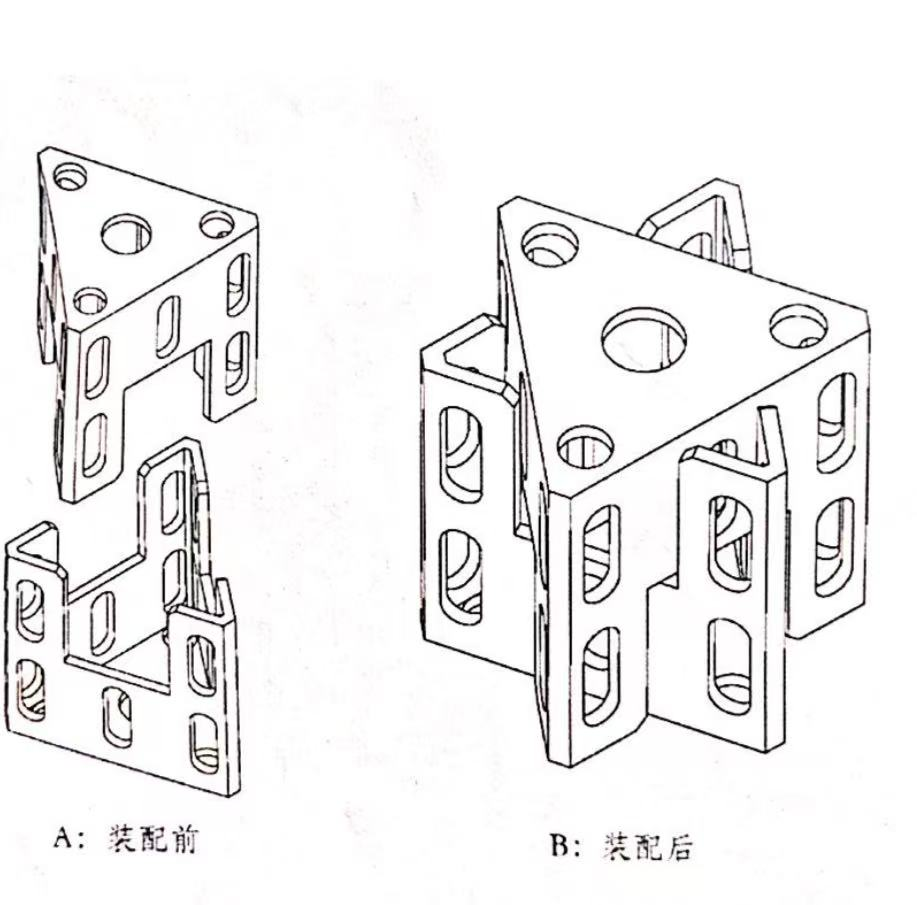

1.由2个相同的带嵌合槽的正三棱柱中空礁体模块,将它们上下交错相嵌构成星型人工鱼礁(图2).这种结构设计可解决礁体浇筑成型时脱模问题,另因单体模块重量远低于礁体的整体重量,对生产和运输过程的起重设施要求也相应降低。

2.由于三角形结构是几何不变形体,因此在确保礁体结构强度的前提下,可相对减小围壁的厚度。围壁厚度的缩减不仅有效减轻礁体重量和生产成本,更重要的是间接提高了单重量表面积和单位重量空方体积的2个技术指标。

3.星型人工鱼礁内部共构成6个小空间和2个大空间,与方型人工鱼礁内部1个大空间相比,其内部空间的不规则程度远胜于方型人工鱼礁。

4.通过在侧面围壁和底板上设置若干种形状和大小不一的通孔,来确保礁体的透水性和稳定性,同时也便于不同种类和不同生长期的鱼类进出。

图2:星型人工鱼礁结构示意图

可下载并阅读全文PDF,请按照本文版权许可使用。

Download the full text PDF for viewing and using it according to the license of this paper.